|

Kraftorte und Kultplätze in SÜDTIROL - ITALIEN

Algund: Menhire

und Schalensteine am Jakobsweg

Algund: Oberplars:

:

Kreuzstein: :

Kreuzstein:

Die Osthälfte des Steins trägt dichtgedrängt die Mehrzahl der Gravuren in gutem Erhaltungszustand. Die Eintragungen der Westhälfte zeigen einen mehr archäischen Typus mit starker

Abwitterung. Die Anzahl der Kreuze weisen auf den Sonnenaufgangspunkt zur Wintersonnenwende, andere sind genau im Meridian orientiert. Die Hauptfigur des Bildsteins ist das anthropomorph gestaltete Kreuz.

Etwa 100 m tiefer liegen verstreut auf einer kleinen ebenen Kuppe mehrere Glimmerschieferblöcke zu Seiten der Hasenkapelle, welche ebenfalls einige Gravuren tragen. Der

westliche Fels trägt 3 Kreuze von denen 2 geortet sind und mehrere Schälchen, von denen 6 durch eine geradlinige Rinne verbunden sind. Zwei weitere Rillen sind am Fuß des Felsens sichtbar. Der östliche Stein

trägt ein anthropomorph gestaltetes Kreuz und unmittelbar daneben eine Figur, die als Dreibein oder Axt gedeutet wird.

Diese beschränkte Fläche gerade unterhalb des Kreuzsteines hat vielleicht einst als

Versammlungsplatz für eine kleine Menschengruppe anläßlich der Feier des Sonnenaufganges am 21.12. an der Kultplatte Kreuzstein

gedient, an der sich wegen der exponierten Lage keine Menschen versammeln konnten.

Wegbeschreibung: vom Saxnerhof in Oberplars auf Touristensteig 26 in östlicher Richtung bis fast zur Kapelle,

dann steil aufwärts beinahe weglos im Hasental und links querend zum ersten weit vorspringenden Schichtkopf. Das ist der Kreuzstein.

Oberplars bei Meran: Schalenstein am Saxnerhof:

Nach Süden und Südosten stürzen hier hohe senkrechte Felswände zu den Wiesen von Oberplars ab. Hinter dem Hofe erstreckt sich gegen Osten eine kleine verborgene ebene Wiese, der eine geräumige Höhle überdeckt

. Das ganze Areal war noch vor einigen Jahrzehnten von einer Wallburgmauer umgeben. An der Ostecke des Stallgebäudes befindet sich heute noch der Schalenstein. Es findet sich auf diesem Stein 4 x die Nord-Süd-

und 3 x die Ost-West-Linie. Weiters 3 x die Wintersolstitiallinie. Alle Schalen sind in das System eingefügt. Da keine sakralen Symbole aufscheinen, ist es ein kleiner leicht lesbarer Kalenderstein zur

Bestimmung der Kardinal- und Solstitialrichtungen.

In der Nähe öffnet sich zwischen großen Felstrümmern eine schmale Höhle, das Norggenloch

(Zwergbehausung). In der erwähnten Wiese befand sich ein kreisrundes Rondell, das den Eindruck einer Grabstätte erwecken könnte. Bei seiner Abtragung wurde über einer Höhle eine Deckplatte aus Gneis

freigelegt, die eine Seitenlänge von 1,7 und 1,15 m hatte und eine Dicke von 51 cm aufwies. Eine Seite war glatt behauen. Als Funde wurden nur zwei Getreidereibsteine genannt.

Die Örtlichkeit zählte zu den wichtigsten Punkten des prähistorisch so stark besiedelten Südhanges von Vellau. In der oben erwähnten Höhle wurden einige Keramik- und Bronzefunde gemacht.

Wegbeschreibung:

Saxnerhof in Oberplars bei Algund/Meran. An der östlichen Stallecke.

Auenjoch im Sarntal: Hexentanzplatz + Steinerne Manndl

Bad Dreikirchen:

Dreifrauen-/Quellheiligtum (Katharina, Margareta, Barbara)

Castelfeder

Dolomiten:

Eine sinistre Gestalt, von der in der Gegend der Dolomiten noch immer erzählt wird, ist das

“Spina de Mul”, jenes Maultiergerippe, das in grauer Vorzeit in der Nähe von Corina d’Ampezzo sein Unwesen getrieben habe. Hinter dem Spuk steckte der Hexenmeister Spina,

der sich alten Legenden zufolge gern in der Gestalt eines halbverwesten Maultieres herumtrieb. Er besaß den Wunder wirkenden Strahlenstein Rayéta, der später auf rätselhafte Weise in den Besitz des

Fánis-Königs gelangte.

Während für den Ethnologen Karl Felix Wolff das “Spina de Mul” ein Gebilde menschlicher Fantasie darstellt,

hält er die Legende von König der Fánis historisch für überprüfbar. Viele Jahre nach Wolffs Aufzeichnungen fand der Bozener Archäologe und Ingenieur Dr. Georg Innerebner 1953 in den Steinwüsten der

Fánesalpe auf 2600 m Höhe die Überreste einer vorgeschichtlichen Wallburg. Schon oberflächlich durchgeführte Ausgrabungen führten zu einem Burgstall, brachten Asche längst verglühter Feuer

und Scherben von Tongefäßen zutage. Die Funde deuten auf die späte Bronzezeit, also etwa 1000 bis 800 v. Chr.

Tatsächlich lebten vor der Besetzung durch die Römer etwa 200 Stämme in den Dolomiten,

von denen nicht nur die vielen tausend Felszeichnungen Zeugnis ablegen, sondern auch Hunderte von mündlich weitergegebenen Sagen. Das umfangreiche Material nennt einige der durch den Fánis-König unterdrückte

Völker wie die Cayutes oder die Peleghétes, die schließlich gemeinsam in den Kampf gegen den Widersacher zogen.

Doch auch die Fánes (das Gebiet ihres Stammes heißt Fánis) hatten mächtige Verbündete im Volk der Einarmigen, die durch die Luft zu Hilfe geeilt sein sollen. Woher sie kamen, verschweigen die Legenden.

Überliefert ist in den alten Sagen nur, dass sie sich in Adlerkleidern aus den Lüften herabstürzten - jeder ein Schwert in der Hand.

Quelle: Mystica - die großen Rätsel der Menschheit

Ehrenburg: Heidengruft

Enneberg:

Burgstall Fanes (Ciastel de Fanes) auf 2592 m Höhe.

In der Gemeinde Enneberg: vermutlich vorgeschichtliche Wallbefestigung, die aus einem mächtigen Gesteinstrümmerwall besteht. Vorgeschichtliche Tonscherbenfunde. Es handelt sich um die bisher höchste

Vorzeitsiedlung in Südtirols.

Elvas: Fruchtbarkeitsrutsche und

Bildstein (Schalenstein - Kreuzplatte)

Wegbeschreibung zur Kreuzplatte bei Brixen (Elvas):

Das Kreuz in der Kreuzplatte

ist leider seit einiger Zeit entfernt und daher ist er nur schwer zu finden. Von der letzten Kurve der Straße von Brixen nach Elvas nach links abwärts eine kurze Strecke auf der Straße nach Natz,

dann auf blau-weiß markiertem Steig scharf nach links am Trockenhang direkt zur Rutschplatte. Es wurden hier insgesamt 58 Schalen mit einer Tiefe von 1 - 3 cm gezählt.

Wegbeschreibung zum

Bildstein bei Brixen (Elvas):

Südöstlich von Elvas bei Brixen am Abhang des Pinatzerbühels gegen Westen.

Insgesamt wurden auf der Bildplatte 275 Schalen

gezählt mit einer Tiefe von 1 bis 4 cm und einem Durchmesser der Schalen von 2 bis 10 cm.

Google Maps JavaScript API Example

Google Maps JavaScript API Example

|

Feldthurns

Kaserl Schnalstal: Menhir + Steinkreise + Felszeichnungen

Kastelbell: Klumperplatte: Hünengrab

Kurtatsch: Menhir

Lajen: Menhir

am Wasserbühel, Muttergottessitz

Latsch: Weihwasser-Stein

Meransen: Pustertal:

“Lindenweg” mit Baum-/Quellheiligtum der Drei Bethen

Jakobuskirche mit Drei Bethen

Nonstal (Trentino): Schalenstein Fünf Finger Lucka

Olang: Menhir

Petschied bei Villanders: Nikolauskirche mit Quellheiligtum

Schlern: Hexentanzplatz, Hexenbänke

Sonnenberg im Vinschgau: Schalensteine

St. Hippolyt auf Glaiten: Schalensteine und Ringwall

St.Justin (Pustertaler Höhenstraße): Menhir

St. Michael/Eppan: Kultplatz Gleifhügel

St. Verena am Ritten

Menhir und Schalenstein mit 55 (gezählten) Schälchen

Fundort des Schalensteines: 50 m tiefer als die Kirche St. Verena am Nordostabhang des Hügels, auf schmalen Steig von der Kirche erreichbar.

Tarsch: Quellheiligtum St. Medarus (Kirche) “Sommadorn”

Tartscher Bühel Vintschgau:

Kirche St. Veit

war früher heidnischer Tempel

2 Schalensteine neben der Kirche

Teis:

Schalenstein

Der ganze Stein ist überzogen mit Flechten und Moosen, so daß die Schalen auf den ersten Blick schwer

erkennbar sind. Die Schalen sollten in der Neuzeit entstanden sein, da alle Vertiefungen gerieben sind und keine Spuren von Gebrauch von Metallwerkzeugen gefunden werden konnte.

Wegbeschreibung: Von Bozen auf der alten Landesstraße durchs Eisacktal bis Klausen -> nach ca 3 km rechts

den Fluß überqueren -> weiter in das Villnössertal -> man erreicht den Gasthof Stern -> hinter dem Gasthaus

geht eine schmale Straße links den Berg hinauf bis zur freundlichen Terrasse von Nafen -> weiter hinauf und nach einer Linkskurve um einen bewaldeten Hügel gelangt man zum Sportplatz von Teis

-> vor der mit einem Drahtzaun versehenen Mauer des Sportplatzes zweigt nach links ein steiniger Weg ins Karner Wäldchen ab ->

nach ca 200 Schritten absteigend erreicht man den Waldesrand -> hier bei einem verfallenem Holzzaun liegt nun links vom Weg im Gestrüpp ein Feldblock, der Schalenstein.

Telfes: Kultfelsen

Terenten im Pustertal:

Hexenstein: Leider ist dieser Schalenstein nicht mehr in seiner ursprünglichen Form anzufinden: Hierzu gibt

es 2 Erklärungen, wobei die erste erzählt, dass die Menschen zu Beginn des Christentums diesen heiligen Felsen

zerschlagen hätten. Die zweite Variante ist, dass dieser Fels “abgestürzt” sei - was ebenfalls glaubhabt scheint, da solch heilige Orte unserer Ahnen

meist an Stellen in höheren Lage - dem Himmel und Göttern näher - zu finden sind. Die zweite Version würde auch die Namensgebung dieses Steines erklären.

Es werden hier noch 61 Schalen

gezählt.

Wegbeschreibung: von Terenten im Pustertal über einen Güterweg ins Winnebachtal, Hart am Weg ungefähr 0,5 Stunden vor der Almwirtschaft liegt der Hexenstein.

Trafoi: Heilige 3 Brunnen: Wahlfahrtskapelle/Quellheiligtum

Tschötsch:

Schalensteine

mit 114 Schalen

und 4 Kreuze:

Fundorte der Schalensteine: An der Straße von Feldthurns nach

Brixen. In der Umgebung der großen S-Kurve.

Villanders: Menhir

Val Camonica: Steingravuren:

Der italientische Archäologe Professor Emmanuel Anati, der von 1961 bis 1975 die Gegend untersuchte, hält die fast 300.000 Darstellungen

aus prähistorischer Zeit für “die bedeutendste und reichhaltigste in Europa bekannte Felskunstsammlung”.

Neben Darstellungen von Tieren, Menschen und Pfahlbauten

enthalten sie aber auch bisher nicht entschlüsselte Symbole und frühe Schriftzeichen.

Hierbei sorgten die Zeichnungen von kriegerischen Kampfszenen auf großen Felsplatten für Verwirrung. Sie

wurden als stilisiertes Reiter- und Fußvolk und tödlich verwundete Menschen, mit beinlosen Körpern, dargestellt. Verblüffend ist, dass die siegreichen Krieger als Einarmige abgebildet wurden. Gab es die

Einarmigen, die sich wie Vogelmenschen in die Lüfte erheben konnten, wirklich? (Sagen aus dem Alpenraum)

Naturvölker pflegten religiöse Rituale der Selbstverstümmelung

wie die Amputation eines Beines, eines Armes oder einer weiblichen Brust (Amazonas).

Darüber hinaus haben sich viele Sagen von fliegenden Menschen im gesamten Alpenraum erhalten.

Vellau: am Pirbamegg (bei Meran)

Schalenstein

: Es handelt sich hier um einen unauffälligen Paragneisblock auf dessen Oberfläche zahlreiche

Schalen gerieben sind. Der Schalenstein mit 27 Schalen, die einen Durchmesser von 4,5 cm bis 5,8 cm und eine

Tiefe von 1 - 2 cm aufweisen, zeigt zwei Gruppen von Schalen: Die erste am Rand des Absturzes und die zweite ist bergwärts auf einer 15 cm höheren Gesteinsstufe gelegen. In der Randgruppe ist ein Zentrum als T-Form

ersichtlich, die aus 5 Schalen besteht. Links von dieser T-Form liegt eine Schälchengruppe, die eine Visurlinie zum Sonnenaufgangspunkt zur Zeit der Wintersonnenwende bilden. Das Geradkreuz als auch einige Schalen

sind nach dem wahren Sonnenuntergang am 21.12. geortet(!). Das gleiche System findet sich in der zweiten Gruppe bergwärts. Das Kreuz zeigt eindeutige Metallbearbeitung mit scharfen Rändern. Die entscheidende

Wichtigkeit der Ortung auf diesem Schalenstein liegt in den Kardinalrichtungen und der Solstitiallinie zum Wintersonnenaufgang.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich hierbei um einen wichtigen prähistorischen Kultplatz handelt, ist die

Tatsache, dass der kürzere Kreuzesarm über die Spitze des Felsens genau zur St. Katharina-Kirche in der Scharte (1246 m) zeigt, die am Rand des Haflinger-Plateaus gelegen ist.

Wegbeschreibung: östlich von Vellau am Touristensteig Nr. 26 nach Schloß Thurnstein, kurz vor dem Pirbamegg-Hof an der rechten Wegseite.

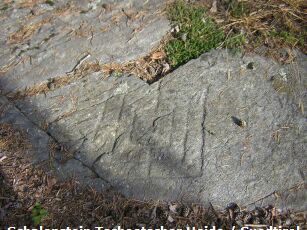

Vellau: Bildstein - Koppstein:

Ein kleiner Glimmerschieferblick in 910 m Höhe findet sich zu Füßen eines Kreuzes auf der Straße von Meran nach Vellau (letzte Rechtskurve). Hier befinden sich auf der 5° nach W geneigten Platte Felszeichen. Auf der

Oberfläche finden sich mehrere Schalen. In der Mitte dieser Figuren-Konstellation befindet sich ein flach eingeriebenes Kreuz, dessen Kopf und Fußpartie sich jeweils nach oben bzw. nach unten verlängern und

dabei eine doppelte ringartige Zeichnung, die das Kreuz zur Gänze umgibt, passieren. Die das Kreuz verlängerte Rille weicht nur um 2° von der Sommersonnwend-Linie ab. Hier darf man wohl vermuten, dass

diese Rille durch die Kreuzesarme und Kreuzmitte die Richtung des Sommersolstitiums anzeigen sollen. Da fast alle Schalen seicht und flach gerieben sind, sind sie wahrscheinlich zur Staubgewinnung verwendet

worden. Der kleine Schalenstein von Vellau ist demnach als Kultstein zu bezeichnen, der aufgrund der starken Abwitterung ein hohes Alter besitzt.

Wegbeschreibung: in der letzten Rechtskurve der Straße von Ober-Plars nach Vellau.

Vinschgau: Schalenstein (Eine Filmaufnahme dieses Schalensteines finden Sie hier)

Quellen: eigene und

Dr. Franz Haller / Die Welt der Felsbilder in Südtirol

|